| FAMSI © 2006: David Wahl |

||||||

Cambio Medio Ambiental y Agricultura Prehistórica en la Cuenca El Mirador

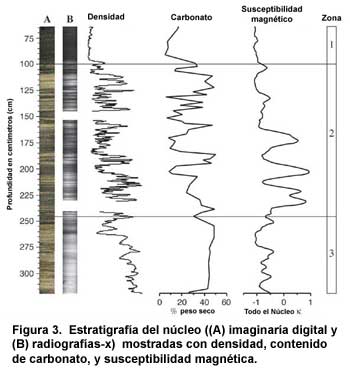

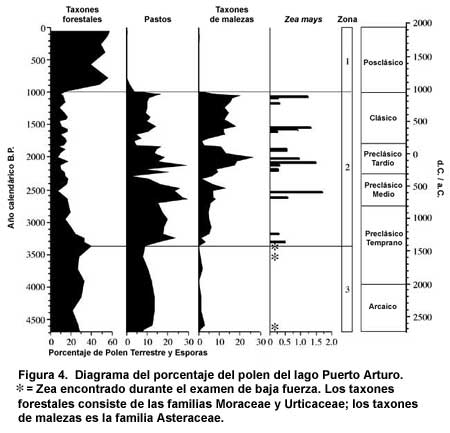

Resultados y Discusión Para propósitos de discusión, los resultados de los análisis del núcleo de Puerto Arturo se dividieron en 3 zonas y se enfocó sobre los períodos Holoceno del medio al tardío. El modelo de edad se basa sobre un ajuste polinómico de cuarto orden (edad = 0.00000003814068profundidad4 + -0.00008057484profundidad3 + 0.04855236profundidad2 + 6.278351profundidad + -42.17491) con R2 = 0.995. Una fecha elemental de >55,000 años indican una pausa de deposición entre sedimento Pleistoceno y Holoceno. Se excluyeron tres fechas del modelo de edad porque parecen demasiado viejas para su posición estratigráfica. Los resultados del núcleo estratigráfico, densidad, la pérdida en ignición (LOI, por sus siglas en inglés), susceptibilidad magnética y polen se presentan en las Figura 3, mostrada arriba, y Figura 4, mostrada abajo. La correlación fuerte entre las porciones coloreadas más claras del núcleo y el contenido del carbonato indican que estas capas representan marga calcárea. Es más, las capas ricas en carbonato muestran las secciones relativamente densas en las imágenes de rayos-x.

El sedimento en la zona 3 (3.18 a 2.46 m; ~4700-3400 año calendárico B.P.) se caracteriza por finas bandas de capas oscuras/claras y de relativamente alto contenido de carbonato (50%). Zea se presenta como un sólo grano cerca del fondo de esta zona (3.15 m), y no se presenta de nuevo hasta la parte de arriba de la zona, en 2.55 m. Los taxones herbáceos (pastos y malezas) se mantienen estables, relativamente a niveles bajos a lo largo de la zona 3. El volumen del carbonato disminuye en la zona 2 ((2.45 a 1.00 m; ~3400-1000 año calendárico B.P.) y se vuelve más variable. Los valores de susceptibilidad magnéticos muestran tres picos grandes en la zona 2, centrados alrededor de 3100, 2600 y 2100 año calendárico B.P., respectivamente. Le siguen dos picos menores, entre 1500 y 1000 año calendárico B.P. Incremento en porcentajes de no-carbonato inorgánico en esta zona, y positivamente correlaciona a valores de susceptibilidad magnética. Estas curvas indudablemente reflejan entradas erosionales de arcilla de las regiones altas al lago. El volumen de carbonato está fuera de la fase con susceptibilidad magnética en la zona 2. Los niveles más bajos de la zona 2 indican un incremento en los taxones herbáceos acoplada con una disminución en los taxones forestales. Alrededor de 2700 año calendárico B.P., los grupos de los taxones forestales alcanza valores relativamente estables, de alrededor de 15% de la suma de polen terrestre. El polen Zea está presente intermitentemente a lo largo de la zona 2. La transición a la zona 1 (1.00 a 0.15 m; ~1000-60 año calendárico B.P.) está marcada por una caída abrupta en densidad, volumen inorgánico, y valores de susceptibilidad magnética. También exhibe un cambio dramático en frecuencias de polen. Los taxones forestales incrementa del 15% de la suma del polen en 1.0 m a 49% en 0.92 m. Los taxones herbáceos, el tipo dominante de la zona 2, cae abruptamente cerca a los valores de cero en la transición a la zona 1. La cronología del maíz agrícola puesta más adelante en este archivo, se puede usar para clarificar los registros del polen de lagos más grandes, menos sensibilidad en Petén. Otros registros de polen de Petén que incluye el período Holoceno medio muestran un taxones forestales disminuida de alrededor de 4000-2000 a.C. (Leyden 2002). Sin evidencia agrícola concurrente, ha sido difícil aislar una causa para esta disminución. El polen Zea en ~2650 a.C. en el núcleo de Puerto Arturo sugiere que la deforestación por los tempranos agrónomos son los responsables de esta disminución. Los cambios en el paisaje local corresponden al movimiento de la vida sedentaria del pueblo. La evidencia de polen muestra un levantamiento abrupto en pastos y malezas alrededor de 1450 a.C., coincidiendo con un declive acelerado en los taxones forestales. Igualmente, la susceptibilidad magnética indica el primer gran impulso de erosión alrededor de 1400 a.C. (Figura 3 y Figura 4). Aunque las poblaciones debieron haber sido relativamente pequeñas en este tiempo, las prácticas del uso de sus tierras tenían un claro impacto sobre el medio ambiente. Por lo menos cuatro fases más de perturbación incrementadas alternativamente con períodos de recuperación ecológica, ocurrieron durante los siguientes 2500 años. Las fases de perturbación se caracterizan por la presencia del polen Zea, picos de taxones de perturbación (pastos y malezas), y valores de susceptibilidad magnética más altos (Figura 3 y Figura 4. Las fases recuperadas constan de una reversión general de esta tendencia. Las fases recuperadas/perturbadas, ocurren aproximadamente cada 500 años durante el período de asentamiento prehistórico. La fase recuperada final empezó ~1000 año calendárico B.P. Tres de las fases recuperadas son de interés particular. Corresponden a las fases terminales del Preclásico Medio, el Preclásico Tardío, y el Clásico Tardío. Evidencia de perturbación disminuida en estos tiempos, se presenta en múltiples representantes de varios niveles de muestreo, eliminando la posibilidad de que sean artefactos estadísticos. Fase de Recuperación del Preclásico Medio (año calendárico 540–350 a.C.) La fase de recuperación del Preclásico Medio se caracteriza por una caída empinada en los pastos, malezas e indicadores agrícolas. Antes de este período, los taxones de perturbación y la erosión alcanzó un pico de ~700 a 540 a.C. Seguidamente, la entrada de la arcilla al lago decrece abruptamente hasta ~350 a.C. Después de 350 a.C., se reversa la tendencia; los taxones de pastos y malezas se incrementa, se presenta Zea, y se incrementa dramáticamente la entrada erosional. Esta fase de recuperación indica una disminución en la actividad humana en el área local. Es importante el tiempo de esta fase de recuperación, porque coincide con un período de cambio cultural en las tierras bajas de Mesoamérica. Las cerámicas del Preclásico Medio tienen una gran caída dentro de la tradición Mamon. Alrededor de 300 a.C., sin embargo, hay un cambio hacia las formas tempranas que resultan de los tipos Chicanel, que caracterizan el Preclásico Tardío. La homogeneidad y la distribución de las cerámicas Chicanel en el Preclásico Tardío, a lo largo de las Tierras Bajas Mayas, han contribuido a la conclusión de que este período pudo haber constituido "el levantamiento de la primera sociedad a nivel de estado en Mesoamérica" (R.D. Hansen en la prensa). Es más, poco después de esta transición de Medio a Preclásico Tardío, muchos centros en la Cuenca El Mirador experimentaron un acelerado crecimiento. En este tiempo se construyeron las estructuras principales en El Mirador (R.D. Hansen 1990; Howell y Copeland 1989). Aunque no hay evidencia de abandono en la Cuenca El Mirador al final del Preclásico Medio, el archivo de Puerto Arturo sugiere que el declive en la población, pudo haber acompañado a la transición cultural que indicó el registro arqueológico. Fase de Recuperación del Preclásico Tardío (año calendárico 100–255 d.C.) La evidencia arqueológica indica un gran declive en la población de la Cuenca El Mirador al final del Preclásico Tardío (300 a.C. a 250 d.C.). El sitio más importante, El Mirador, fue abruptamente abandonado alrededor de 150 d.C. (R.D. Hansen 1990; Howell y Copeland 1989). Las excavaciones muestran que pocas de estas estructuras, si alguna, se renovaron más tarde o se ocuparon durante el milenio que le siguió. El abandono de El Mirador y el área circundante parece haber sido relativamente rápido y duradero (R.D. Hansen 1990:98-100, 216). Pequeñas poblaciones ocuparon la región durante el período Clásico Tardío (600-900 d.C.), pero no rivalizó el apogeo cultural del período Preclásico Tardío. El dato de polen de Puerto Arturo corroboró este abandono. La evidencia paleo-medioambiental para este abandono es similar a la fase de recuperación del Preclásico Medio. Valores incrementados de taxones de pastos y malezas, incluyendo polen de maíz, alrededor de 300 a.C. a 100 d.C., marcan la intervención del período de perturbación. Después de 100 d.C., estas taxones empezaron un declive empinado y los valores mínimos persistieron de ~130-225 d.C. Así, parece que el abandono del Preclásico estaba empezando brevemente después de 100 d.C. El disturbio antropogénico, se incrementó de nuevo en la cuenca alrededor del comienzo del período Clásico. La susceptibilidad magnética y la información de la pérdida en ignición, (LOI, por sus siglas en inglés), muestra un incremento menor en erosión durante el Clásico Temprano (Figura 3). Igualmente, el polen indica un incremento contemporáneo en los taxones de perturbación. Todos los análisis muestran que el disturbio fue mayor durante el Preclásico Tardío que el Clásico, posiblemente reflejando poblaciones del Clásico más pequeñas en la región. Fase de Recuperación del Clásico Tardío (año calendárico 915 d.C.–al presente) El colapso del Clásico Tardío está claramente presente en el registro de polen de Puerto Arturo. Una caída abrupta en el pasto, maleza y polen agrícola empieza alrededor de los 915 d.C. Por los 960 d.C., el polen de estos grupos, que habían dominado los registros por los años 2400, cayeron cerca al valor de cero, lo que persiste actualmente. El cambio rápido de las frecuencias de polen en este tiempo, es similar a los cambios en los registros del polen del Clásico Tardío de aguada Zacatal, cerca de Nakbé (Wahl 2000). La recuperación forestal también fue relativamente rápida; el polen de los taxones de arbóreo alcanzó niveles de pre-perturbancía dentro de los 100 años. Cambiando 18O/16O en el carbonato biogénico de los lagos tropicales de cuencas encerradas, se pueden usar para indicar cambios en la precipitación y evaporación (Covich y Stuiver 1974; Hodell, et al. 1995). Las aguas del lago se enriquecen en 18O (relativo a la fuente de agua) como 16O, se evaporan selectivamente durante períodos de alta evaporación/baja precipitación. Cambios pasados en el agua del lago δ18O son registrados en conchas de carbonato cuando se precipitan.

El registro de polen muestra asentamiento y actividad agrícola de ~4600-1050 año calendárico B.P., que corresponde a la fase seca Holoceno tardía. El polen Zea primero aparece ~4600 año calendárico B.P., y se presenta fuera y dentro hasta ~1050 año calendárico B.P., después desaparece permanentemente. El polen de taxones de pastos y de malezas muestra un incremento abrupto y sostenido durante este período. Aunque estos incrementos pueden en parte reflejar climas más secos, la presencia concurrente de Zea durante este período es evidencia fuerte de impactos antropogénicos. Es más, la susceptibilidad magnética (una representación para la erosión de cuenca) muestra valores superiores correspondientes al máximo en polen de los taxones de pertubación apuntando más hacia la influencia humana. Los valores representados de perturbación más altos ocurren durante el Preclásico Tardío (300 a.C.–250 d.C.), cuando la mayor parte del área estaba ocupada (R.D. Hansen 1990, 1998). El período seco Clásico Tardío que se identificó en las Tierras Bajas Mayas norteñas (Curtis, et al. 1996; Hodell, et al. 2001; Hodell, et al. 1995) se reflejó en el registro de Puerto Arturo ~1300-1050 año calendárico B.P. Las diferencias de sitio interno en el tiempo de este evento representa probablemente las incertidumbres de fechamiento de radiocarbono. Es importante notar que esta fase seca llega al final de casi 3500 años de condiciones relativamente secas, y que la evidencia de polen indica agricultura cercana en el área a lo largo del Clásico Tardío (Figura 4). La actividad agrícola aparentemente finalizó cuando se sentaron las condiciones más húmedas ~1050 año calendárico B.P. (950 d.C.). Dentro de los ~40 años, después de esta fecha, los taxones de malezas cayó cerca al valor de cero, y el polen Zea desaparece completamente. Desde entonces, el área no ha mantenido poblaciones grandes. |

||||||

|

El texto que enlaza con todas las páginas en este sitio está disponible en el Indice de FAMSI |

||||||